🌱 障害者雇用率向上のために、今できる社内体制づくりとは

😟 「雇ったけど続かない…」そんな不安はありませんか?

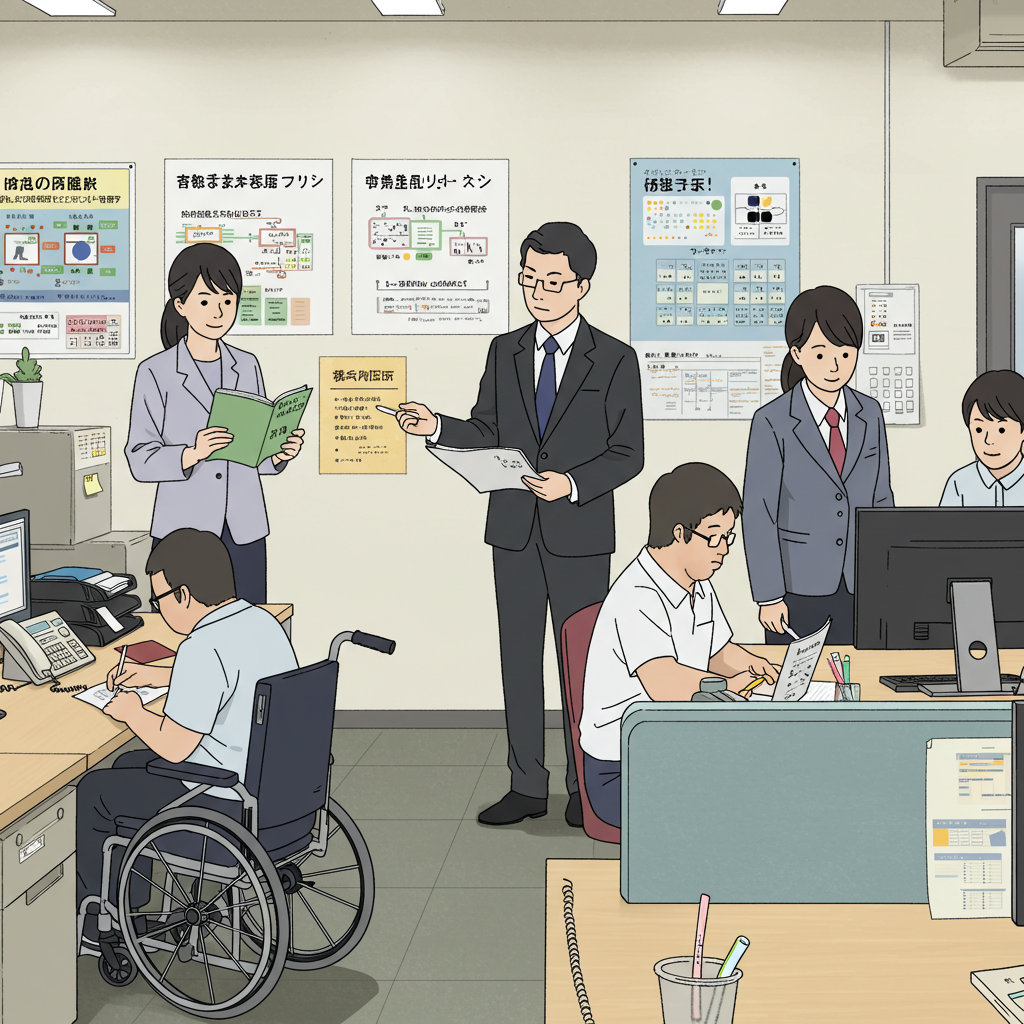

障害者雇用を進める中でよくあるのが、 「雇用しても長続きしない」「受け入れ部署に戸惑いがある」 という悩みです。

これは特別なケースではなく、多くの企業が同じ壁に直面しています。

🤝 その不安に応えるのは“受け入れ体制”の見直し

雇うこと自体がゴールではなく、 「共に働き、共に育つ」 環境が本当に必要とされています。

そのために欠かせないのが、社内全体での意識合わせと準備です。

受け入れ部署への説明や研修

社内マニュアルの整備

配慮事項の共有

サポート担当者の配置

「特別扱い」ではなく「違いを前提に共に働く」という視点が、離職率低下や活躍の継続につながります。

🌈 柔軟な制度が“働きやすさ”を広げる

多様な働き方を許容できる仕組みがあれば、障がいのある方だけでなく、全従業員にとって働きやすい環境へと変わります。

⏰ 短時間勤務や時差出勤

💡 得意を活かせる職域開発

🗣️ 定期的な1on1や体調確認面談

制度は「形だけのルール」ではなく、 やさしさをカタチにする手段 です。

✨ さちなびの約束――社内連携で“続く雇用”を

実際の現場では「温度差」「支援の属人化」「評価制度の不一致」といった課題が生まれることもあります。

そこで大切なのが 人事・現場・支援担当の連携 です。

支援記録や情報の共有

定例ミーティングでのフィードバック

支援者と管理職をつなぐ橋渡し役

株式会社さちなびは、こうした仕組みを整え、 「一人ひとりに合った働き方」 を共につくることを約束します。

🚀 今日からできる小さな一歩

まずは受け入れ部署に向けた研修を検討してみる

配慮事項をリスト化して社内共有する

定期面談やフォロー体制をスケジュールに組み込む

障害者雇用は「雇ったら終わり」ではなく、信頼を築きながら続けていくもの。

社内体制の整備は、 企業の強さと多様性を育てる第一歩 です。